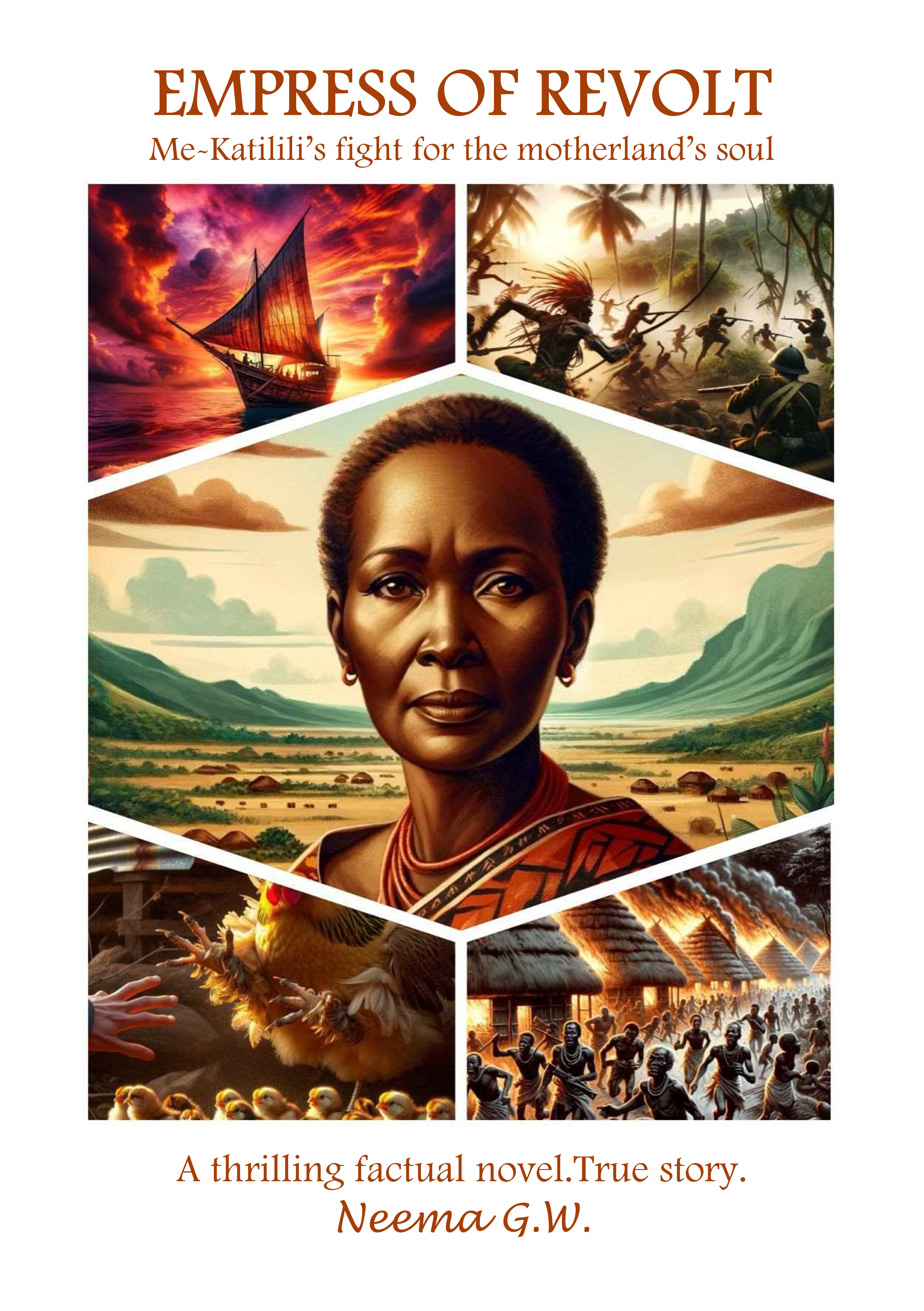

PROLOGUE

Le monde antique des Mijikenda

Avant que les chroniques de l'histoire ne soient gravées dans les annales du temps, il existait un monde où l'esprit de l'humanité dansait au rythme de la terre. C'était le pays des Mijikenda, niché le long de la côte orientale luxuriante de l'Afrique, un endroit où les échos du passé chuchotaient à travers les forêts denses des Kayas sacrés. Ici, dans ce berceau de la civilisation, les Mijikenda ont prospéré sous la canopée du ciel équatorial, leur vie étant un mélange harmonieux de tradition, de spiritualité et d'intégrité communautaire.

La gouvernance des Mijikenda témoigne de leur structure sociétale sophistiquée. Il était présidé par un conseil d'anciens et de chefs, qui guidaient leur peuple avec sagesse et prévoyance. Leur économie prospérait grâce à l'agriculture, à la chasse et au commerce, et leurs marchés étaient un centre animé d'échanges culturels. Le cœur de leur foi palpitait d'une profonde vénération pour Mulungu, le Dieu suprême, et d'une vénération pour les ancêtres, dont les esprits protégeaient leurs communautés.

L'arrivée des influences étrangères depuis la fin du 15ème siècle

Cependant, la tranquillité de cette société était destinée à être brisée par les voiles des navires étrangers à l'horizon. L'arrivée de Vasco de Gama à la fin du XVe siècle a annoncé le début d'une ère d'influence et de domination extérieures. Les Portugais, avec leurs forteresses et leur puissance de feu, n'étaient que les premiers d'une série de puissances étrangères qui chercheraient à revendiquer la domination sur la côte est-africaine.

Mombasa et Zanzibar sont devenues des foyers de conflits et d'échanges culturels, car les Portugais ont été supplantés par les Arabes omanais à la fin du XVIIe siècle, qui ont laissé une marque indélébile sur la région grâce à la propagation de l'islam et à l'intégration des coutumes omanaises dans la culture locale. Finalement, les Britanniques ont pris le contrôle à la fin du 19ème siècle en revendiquant le Kenya comme protectorat et plus tard comme colonie.

La fusion culturelle de l'Afrique de l'Est a été enrichie par l'arrivée de commerçants et d'immigrants étrangers : Perses, Indiens, Chinois, Espagnols, Turcs, Italiens, Allemands et Français, chacun ajoutant de nouveaux fils au tissu de la société locale. La langue kiswahili, un mélange linguistique de langues bantoues, arabes, persanes et plus tard européennes, est apparue comme une lingua franca, liant les divers peuples de la côte dans une culture swahili unique..

L'ombre de la traite négrière (XVIe-XIXe siècle)

Pourtant, cette époque de synthèse culturelle a été assombrie par l'ombre de la traite négrière, un fléau qui a saigné le continent pendant des siècles. Zanzibar, en particulier sous le sultan Sayyid Bargash bin Said al-Busaidi, est devenu le cœur de ce sombre commerce, répondant à la demande des marchés de la péninsule arabique aux Amériques. Ce sombre tournant a coïncidé avec les conséquences des voyages de Christophe Colomb, qui avaient dévoilé le « Nouveau Monde » aux ambitions européennes. Les peuples autochtones, autrefois maîtres de leurs terres, se sont retrouvés pris dans un tourbillon d'exploitation et de résistance. Les populations locales ont rapidement été confrontées à cette triste réalité lorsque des marchands d'esclaves arabes comme Hamad bin Muhammad se sont ancrés dans des endroits comme Zanzibar, transformant ces lieux en marchés pivots. Zanzibar, en particulier, est apparu comme une plaque tournante cruciale, répondant aux demandes de la péninsule arabique, de l'Iran, de la Grande-Bretagne et des Amériques. Ce qui a commencé comme une quête de prospérité s'est transformé en une ère de cupidité effrénée, où la poursuite de la richesse a éclipsé la valeur de la vie humaine.

Résistance et défi (début du XXe siècle)

C'est au sein de cette tapisserie historique mouvementée que Me-Katilili wa Menza, une femme du Giriama, s'est élevée comme un phare de défi contre l'assujettissement colonial. Sa révolte n'était pas seulement une bataille contre l'empiètement britannique, mais une prise de position pour la dignité, l'indépendance et l'héritage culturel de son peuple. Les Britanniques - sous le monarque de la reine Victoria, puis son fils le roi Édouard VII - dans leur quête pour imposer leur contrôle, ont non seulement sapé l'économie locale en manipulant le commerce, notamment le commerce de l'ivoire, mais ont également cherché à aliéner les Mijikenda de leurs terres, en introduisant des cultures étrangères et en saisissant de vastes étendues pour des plantations de caoutchouc.

Un héritage de résilience et de liberté

La résilience des Mijikenda, leur refus de succomber aux forces du colonialisme et l'esprit de Me-Katilili wa Menza résonnent à travers l'histoire comme un témoignage de la force durable d'un peuple qui se bat pour sa liberté et son identité. Des Kayas sacrés aux marchés animés de Mombasa et aux salles d'audience où se sont déroulées les batailles pour la justice, l'histoire des Mijikenda est celle du courage, de la résistance et du lien indissoluble entre un peuple et sa terre. En parcourant les pages de ce conte, nous traversons les chemins du temps, depuis les anciens jours de prospérité et de paix jusqu'à l'aube d'une nouvelle ère marquée par l'héritage de ceux qui se sont battus avec un esprit inébranlable. Ce n'est pas seulement l'histoire de Me-Katilili wa Menza ou des Mijikenda ; C'est la saga de la résilience humaine à contre-courant de l'histoire, un récit qui fait écho à la lutte intemporelle pour la liberté, la dignité et le droit de forger son destin.